Появление чайной церемонии в Китае по сложившейся традиции связывают с именем основателя школы чань Бод-хидхармы (китайское Да Мо), который прибыл в Китай из Южной Индии в конце V — начале VI в.н.э. Чай занял определенное место в чаньском ритуале и, вместе с усилением влияния идей чань в китайском обществе, уже к VIII в. распространился по всей стране и почти во всей слоях населения, сделавшись одним из важнейших компонентов китайской культуры и национальным символом. При этом роль чаепития в этот период была многозначна — это и элемент чаньского ритуала, и церемониальные действа при дворе, и средство поэтического общения художников, литераторов — оно выполняло различные функции, обусловленные разными социально-религиозными потребностями.

Вобрав в себя элементы древних обрядов, культ чая стал важной частью духовной культуры Китая. Питье чая придавало особую эмоциальную окраску собраниям близких по духу поэтов, художников, ведущих неторопливые философские беседы, любующихся красотами природы или состязающихся в написании стихов. Наряду с этим чайная церемония выступала в роли проводника эстетической концепции чань, способствовавшей расцвету монохромной живописи и коснувшейся своим влиянием декоративно-прикладного искусства, особенно керамики. Не случайно блистательный взлет гончарного искусстав в Китае, когда были созданы произведения неповторимой пластической и колористической гармонии, приходится на период Сун (X—XIII вв.) —время наивысшего увлечения чаем.

О том, что современники придавали питью чая большое значение, свидетельствует появление трактатов в нем. Первый из них — сочинение Лу Юя "Чацзин" (около 772) 1. Оно состоит из трех томов, в которых описано происхождение, способы разведения и переработки чая, а также методы его приготовления и питья. Кроме того, Лу Юй включил в свой трактат большой раздел с цитатами писателей и поэтов о "чайных" обычаях, традициях и религиозных влияниях на практику питья чая. Затем в Сунское время появляются книги Цан Сяня (1012—1067) "Чалу" и императора Хой Цзуна (1101—1125) "Да гуань ча-лун". Трактат Лу Юя был исследован профессорами Теодором М.Людвигом и Ю.Энтони (университеты в Вальпараисо и Чикаго, два других сочинения на европейские языки не переводились. Вообще в европейской науке этот важный пласт культуры Китая оказался мало исследованным. Большее внимание этой проблеме уделили японские авторы — Фу-дзиока Рёнти, Фукудо Сои, Хаясия Тасусабуро, Аоки Масару. Изучая японскую чайную церемонию, они обращались к истории чая в Китае как к ее прообразу. В русской китаистике работ, посвященных этой теме, нет. Цель данной статьи — определение функций чаепития и его роли в жизни средневекового китайского общества.

Чай как ботаническая культура принадлежит к семейству чайных, некоторые ученые относят его к роду камелия, при этом выделяют два вида. Чай китайский, подразделяемый на китайскую и японскую разновидности,—это кустарник высотой до трех метров, который растет в горных районах Юго-Восточной Азии и Южного Китая. Чай ассамский — дерево высотой до десяти—пятнадцати метров, растущее в лесах Ассама (Индия). Растение первого вида культивируется в Южном Китае в IV в.н.э. с целью сбора молодых побегов и листьев для получения чайного напитка. Чай выращивали в провинциях Хунань, Цзянси, Чжэцзян, Гуандун, Сычуань и Фуцзянь. Причем Лу Юй отмечат, что наиболее тонкие и ароматные листья срывали с кустов, выросших в Янсиане (гористая граница, разделяющая провинции Чжэцзян и Цзянси), они предназначались исключительно для императорского двора. С периода Сун признание получил чай из северной части провинции Фуцзянь (из области Уи), уборка его приходилась на начало марта, когда пробуждались насекомые. Сначала обрывали первые почки, еще не распустившиеся и покрытые тончайшим белым пухом, как бы волокнами белого шелка. Затем — ростки с только что развернувшимся листочком. Эти сорта первосборного чая считались достаточно изысканными для поставок двору. Хуэй Цзун особенно ценил этот белый фуцзяньский чай, имеющийся в очень небольшом количестве — два или три полных мешка в год.

Необходимо отметить, что чай раннего периода нельзя полностью отождествлять с тем напитком, который употребляется в наши дни. Листья чая не подвергали специальной обработке и не заливали кипятком, а варили свежими, как лекарственные травы, добавляя в котел с рисовым отваром, перцем, перечной мятой, имбирем и луком. Го Пу (IV в.) писал: "Растущие зимой листья чая можно варить (как напиток) и делать лекарственный отвар". В одном из сочинений несколько более позднего времени есть упоминания о том, что люди из княжества У собирают листья чая и варят их, называя чайной кашей.

В период Тан использовали плиточный чай, его варили в котлах, добавляя различные душистые приправы, например имбирь или душистый перец. В период Сун получил распространение порошкообразный чай. Процесс заваривания происходил следующим образом. При помощи маленькой каменной мельницы листья чая размельчались в тонкий порошок, который в заранее нагретой чаше быстро заливался только что вскипевшей водой из кувшина и взбивался в белую пену с помощью венчика, сделанного из расщепленного бамбука. В период Мин порошкообразный чай выходит из употребления. Отныне листья подвергают специальной обработке, после чего их заваривают кипятком в специальных чашах с крышками или чайниках.

По этому поводу Окакура Какудзо писал; "Подобно искусству, чай имеет свои периоды и школы. Его эволюцию можно, в общем, разделить на три главные стадии: чай кипяченый, сбитый и настоенный. . . Плиточный чай, который кипятили, порошкообразный чай, который взбивали, и листовой чай, который настаивали, обозначают различные эмоциональные импульсы династий Тан, Сун и Мин".

Первоначально чай был напитком народов Южного Китая (провинции Хунань, Цзянси, Чжэцзян, Гуандун, Фуцзянь, Сы-чуань) и не имел распространения в Центральных и Северных территориях страны. Об этом свидетельствует тот факт, что в тексте "Чжоули" ("Ритуалы династии Чжоу") чай даже не упоминается, хотя, например, рис и вино были в него включены. В местах своего произрастания чай имел широкую сферу бытования. На раннем этапе он использовался как лекарственное растение. В одном из самых старых письменных источников — "Описание лекарственных растений Шэньшуна" — упоминается, что "вкус чая —горький, питье его помогает умственной деятельности, отгоняет лень, облегчает тело и просветляет взор". Кроме того, в народной медицине чай с древнейших времен применялся при отравлении организма, в качестве профилактического средства против гипертонических явлений, для восстановления сил и поднятия общего тонуса.

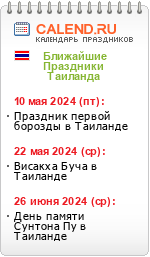

Культ чая входил в ритуально-обрядовую практику и имел несколько магических функций — очищения, дарения и использовался в качестве оберега. Наряду с другими лекарственными растениями чай был элементом календарных праздников, выполняя определенную роль. Основанием для этого предположения служат описания обрядов очищения пятого месяца, сохранившиеся в Центральном и Южном Китае. Это праздники "истинной середины", которые знаменовали наступление летней жары, когда "в бурном кипении жизни внезапно обнаруживались опасные и даже гибельные для человека силы. Поэтому людям следовало обезопасить себя от теснивших их в ту пору всевозможных вредоносных сил". Защита от болезней, напастей и всякой нечисти — смысловая основа обрядов летнего праздника. С этой целью ели соевые бобы и пили чай с кусочками древесного угля, который еще с нового года висел в качестве оберега на дверях дома. Чайные листья с крошками древесного угля было принято дарить соседям. Для того чтобы уберечься от несчастья и удлинить жизнь, полагалось в первый день Нового года пить особые напитки, в их число входил и чай.

Решающую роль в формировании культа чая в период раннего средневековья сыграли даосизм и чань-буддизм. Вместе с другими элементами народных верований, культов и обрядов. чай вошел в ритуальную практику даосов. Одной из основных проблем, решаемых этим ученьем, было обретение долголетия и бессмертия. Достижению этой цели способствовали магия, дыхательные упражнения, гимнастика, сексуальная гигиена, диета, медицина, алхимия и фармакология. Чай был не только составной частью пилюль бессмертия и различных лекарственных снадобий из трав и деревьев, но и имел самостоятельное и весьма важное значение в магической практике. Для сохранения здоровья и удлинения жизни, по представлениям даосов, необходимо было добиться оптимального соотношения в организме человека сил инь и ян. Плиточный чай относился даосами к категории инь, это было средство, способствовавшее понижению "жара" человеческого тела, т.е. снятию избытка силы ян. Даосские маги считали, "если человек постоянно пьет чай, у него вырастают крылья и он летит". А танский поэт Ли Тун писал об этом напитке: "Первая чашка увлажняет губы и горло, вторая уничтожает мое одиночество, третья исследует мои сухие внутренности, чтобы в результате найти в них тысяч пять томов странных знаков; четвертая чашка вызывает легкую испарину —все печали жизни уходят через поры; с пятой чашкой я чувствую себя очищенным, шестая возносит меня в царство бессмертных, седьмая — ах, но я уже больше не могу. Я чувствую лишь дыхание прохладного ветра, которое поднимается в моих рукавах. Где Пэнлай? Дайте же мне улететь туда на крыльях легкого ветра! ".

Чай был связан с практикой даосов-отшельников, уединявшихся в горах для познания дао и овладения высшей истиной. Для них этот процесс был связан с вхождением в определенное эмоциональное состояние, в котором было возможно духовное общение с природой. Достижению этого состояния легкости, возбужденности, простоты и естественности, как считали даосы, способствовало питье этого горьковатого, ароматного, тонизирующего напитка.

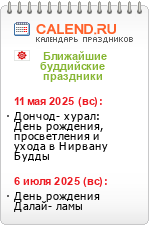

Чань-буддизм сложился на юге Китая в V—VI вв. в результате трансформации учения буддизма Махаяны под влиянием даосизма и конфуцианства. Возникновение этого учения, как мы уже говорили, связывают с именем Бодхидхар-мы — двадцать восьмого буддийского патриарха. Последователи чань отвергли пышные буддийские богослужения как способ общения с богом. Постепенно у них сложились свои традиции и ритуалы, многие из которых были связаны с употреблением чая. Лу Юй в своем трактате упоминает буддийского священника, который удалился в маленький горный храм и, вместо того чтобы питаться рисом, пил чай. К VI в. "занятия чаем" вошли составной частью в буддийский монастырский распорядок. Во-первых, чай оказался идеальным нетоксичным возбуждающим напитком для усиления умственной деятельности и для предотвращения сонливости во время медитации. Во-вторых, чай использовался в религиозных целях — ритуальных подношениях, в церемониях подтверждения общинного братства или официального введения в должность нового настоятеля и т.д. Например, в чайной церемонии, проводимой по случаю годовщины смерти Бодхидхармы, монах-помощник преподносил еду и чай изображению патриарха, а затем передавал их главному священнику; последний брал немного еды, выпивал глоток чая и вновь передавал по кругу другим монахам с соответствующими ритуальными приветствиями. Кстати, эта монастырская церемония была важным фактором развития искусства чайной церемонии в среднезе-ковой Японии.

Чай использовался во время чаньских диалогов, в которых упоминается сбор чайных листьев, приготовления чая и его питье. Особенно знаменитым является эпизод, связанный с наставником Чжао Чжоу Цзун Шэнем: "Чжао Чжоу однажды спросил новоприбывшего монаха: "Ты когда-либо был здесь раньше?" Монах ответил: "Да, был". Учитель сказал: "Выпей чашку чая." И снова он спросил другого монаха то же самое, и монах ответил: "Я никогда не бывал здесь раньше." Учитель снова сказал: "Выпей чашку чая". Позднее главный монах спросил: "Учитель, как же так? Один монах был здесь раньше и вы говорите: "Выпей чашку чая", а другой не был здесь, а вы говорите: "Выпей чашку чая"? "Учитель воскликнул: "О, главный монах!" Тот отозвался: "Да, Учитель?" И учитель сказал: "Выпей чашку чая". Этот диалог интерпретируют следующим образом: в чаепитии нет ничего чудесного, это просто один из видов самой обычной человеческой деятельности, хотя именно по этой причине оно может сливаться с опытом переживания просветления. "Дух чань подобен вкусу чая" — утверждал Бодхидхарма.

Если III—VI вв. были временем, когда чай получил широкое распространение на юге страны, то начиная с VII в. этот напиток завоевывает практически всю "Поднебесную". Следует подчеркнуть, в этот период несмотря на то, что чай употреблялся уже широко даже в народной среде как освежающее питье, он сделался напитком поэтов. В Китае издавна существовал связанный с обрядом очищения обычай восхождения на гору в 9-й день девятого месяца. Восхождению обязательно сопутствовала пирушка. В танское время поэты или простые миряне уходили в горы, чтобы найти приют в буддийском или в даосском монастыре или в бедной бамбуковой хижине. Здесь можно было "очистить сердце от мирской пыли", обрести душевное спокойствие. За чашкой чая с другом-монахом размышляли на буддийские темы, устраивали поэтические состязания, воспевая наслаждение от общения с природой, друзьями. При этом уединение сопровождалось пением птиц и журчанием ручья. Шум сосен и кипарисов напоминал о долголетии, а белые облака —о бесконечном потоке бытия. Лу Юй писал в "Чацзине", что чай, благодаря присущему ему аромату и терпкому вкусу, повышает чувствительность человека к простому и естественному — то, к чему стремились и даосы и чань-буддисты. Весь антураж — простота хижин или келий, а то и пещеры — соответствовал этому.

Самой блестящей страницей в истории чая был период Сун (X—XIII вв.). По всем провинциям открылись общественные чайные. Поэты продолжали превозносить в стихах удовольствия чаепития. Питье чая становится изысканнейшим развлечением аристократов и императорского двора. Здесь устраивались состязания по определению сортов чая и мастера, его заварившего. Главным знатоком чая считался император Хуэйцзун.

Самым тесным образом с процессом распространения чаепития связано появление специальной чайной посуды, которая изготовлялась из керамики и фарфора. В гончарных изделиях VII—XIII вв. эстетический идеал нашел такое же полное отражение, как и в произведениях поэтов и художников. Стремление постичь закономерности природы и ее красоту стало основой эстетики Китая. Формы керамических изделий часто находят свои аналоги в природе. Упругий бутон напоминает вазы, распустившимися цветами лотоса или сливы кажутся чаши. В сюжетах декора преобладают природные мотивы — плоды, деревья, облака, цветы, рыбки среди волн, летящие фениксы, бабочки и драконы и т.д. В эстетике чань мастер и материал, с которым он работает, равны друг другу по своей активности, а порой материал подчиняет себе автора. Следование материалу у сунских гончаров проявляется в том, что непредвиденные моменты в производстве керамики сохраняют свое право на существование. Так, случайно найденный секрет восстановительного обжига дал монохромной сунской керамике неисчерпаемое богатство оттенков глазури. А брак глазури — трещины и разноцветные пятна—были эстетически осмысленны и превращены в особый вид декора.

Непредсказуемость результата обжига привносила в облик готовых изделий элемент неожиданности и естественной непринужденности Большое значение придавалось звонкости черепка ("звуковое" оформление, как в горах — шум воды, ветра и т.д.). Ду Фу писал о чашке из Дай (провинция Сы-чуань) с восхищением: она легкая и прочная, а ударив ее по краю, слышишь голос скорбящей яшмы. Однако более всего ценились в танское время чашки из Юэчжоу. Лу Юй объяснял эго следующим образом: "Фарфор из Юэчжоу серый, а серое по цвету подходит к чаю —он кажется красным. Фарфор из Шоучжоу желтый и цвет чая становится фиолетовым. Фарфор из Хунчжоу бурый, чай от этого кажется черным — и то и другое для изготовления чайных чашек не годится"15. Практика взбивания порошкообразного чая в белую пену повлекла за собой увлечение чайными чашками с темной глазурью, которая мог па показать пену в выгодном свете. Это было связано, кроме того, с обычаем "доу ча" —выпив содержимое чашки, сравнивать оставшиеся на ней следы (на черном фоне они были особенно хорошо видны).

В результате нашествия монголов традиция чайной церемонии была в Китае прервана. Сама культура чая сохраняется, она переходит в повседневную практику горожан и максимально упрощается. Порошкообразный чай выходит из употребления. Листья отныне подвергают специальной обработке, после чего их заваривали кипятком в специальных чашках с крышками или чайниках. Получающийся темный или зеленый напиток эффектно воспринимался в чашках белоснежного фарфора. В конце династии Мин для заваривания чая стала использоваться глиняная посуда, производившаяся в Исине.

Утраченная в Китае чайная церемония нашла свое развитие на японской почве. Японцы, взяв за основу китайский ритуал, переработали его в соответствии со своим национальным характером и особенностями культуры.

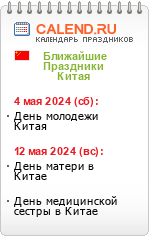

Ежегодно, после праздника Весны, когда природа просыпается, китайцы отмечают другой традиционный праздник – Цинмин. А знаете ли вы, откуда пошло его название? Дело в том, что иероглиф «цин» имеет значение «чистый, ясный». Поэтому «Цинмин» в переводе означает «ясная погода», а точнее – «чистый свет».Так же называется один из 24 сезонов по лунному календарю. Праздник отмечают обычно в первой декаде апреля, а точнее, в один из дней с 4 по 6 апреля.

Ежегодно, после праздника Весны, когда природа просыпается, китайцы отмечают другой традиционный праздник – Цинмин. А знаете ли вы, откуда пошло его название? Дело в том, что иероглиф «цин» имеет значение «чистый, ясный». Поэтому «Цинмин» в переводе означает «ясная погода», а точнее – «чистый свет».Так же называется один из 24 сезонов по лунному календарю. Праздник отмечают обычно в первой декаде апреля, а точнее, в один из дней с 4 по 6 апреля.

Веер в Китае имеет давнюю историю. Согласно археологическим данным, можно предположить, что веера появились не раньше периода неолита. Однако изображение вееров и самые древние из найденных вееров относятся к гораздо более позднему периоду.

Веер в Китае имеет давнюю историю. Согласно археологическим данным, можно предположить, что веера появились не раньше периода неолита. Однако изображение вееров и самые древние из найденных вееров относятся к гораздо более позднему периоду.  Древниейшие найденные веера и их изображения относятся к эпохе Восточной Чжоу (770 гг. – 256 гг. до н. э) и периоду Воюющих царств – «Чжаньго» (475 гг. – 221 гг. до н. э.). Это вырезанные на бронзовых изделиях изображения вееров с длинными ручками, а также обнаруженные при раскопках могилы княжества Чу в Цзянлине провинции Хубэй фрагменты вееров из перьев с деревянной ручкой. Веера в то время служили признаком достатка и авторитетности их владельца. В последние годы периода Воюющих царств большинство вееров приобрело полукруглую форму. Такие веера были сделаны из тонких бамбуковых пластинок. Ими пользовались и императоры, и простолюдины: императоры отдыхали под веерами от жары, а рабам и служанкам веера помогали в работе – готовить пищу, варить соль.

Древниейшие найденные веера и их изображения относятся к эпохе Восточной Чжоу (770 гг. – 256 гг. до н. э) и периоду Воюющих царств – «Чжаньго» (475 гг. – 221 гг. до н. э.). Это вырезанные на бронзовых изделиях изображения вееров с длинными ручками, а также обнаруженные при раскопках могилы княжества Чу в Цзянлине провинции Хубэй фрагменты вееров из перьев с деревянной ручкой. Веера в то время служили признаком достатка и авторитетности их владельца. В последние годы периода Воюющих царств большинство вееров приобрело полукруглую форму. Такие веера были сделаны из тонких бамбуковых пластинок. Ими пользовались и императоры, и простолюдины: императоры отдыхали под веерами от жары, а рабам и служанкам веера помогали в работе – готовить пищу, варить соль.

Во многих древнекитайских стихотворениях встречается упоминание веера. При династии Сун и Юань (960 –1368 гг.) предпочтение по-прежнему отдавалось круглым веерам, но одновременно появились новые – складные веера, тот самый вид, который пользуется популярностью по сей день. Первые складные веера появились в эпоху династии Северная Сун, а период настоящего расцвета складных веером – это династии Мин и Цин (1368 – 1911 гг.). Со времени династии Мин складные веера начинают широко использоваться сначала в императорском дворце, а затем и во всем обществе. Искусство вееров непрерывно развивается: появились изящные веера с золотой фольгой, их император дарил своим наложницам и отличившимся чиновникам. Так, в силу того, что веера пользовались популярностью в императорском дворце, а также благодаря искусству литераторов и художников они стали превращаться в изящные художественные изделия. В качестве материала для костяков вееров начали использовать золото, нефрит, слоновую кость, оправы из черепашьего панциря, рога зверей, сандал и бамбук. Литераторам очень полюбились веера с резными бамбуковыми костяками. Со времени династии Мин до сегодняшнего дня многие знаменитые мастера занимались резьбой именно на костяках вееров. Изображались горы, реки, цветы, птицы и звери, а также портреты. Искусная каллиграфия тоже стала непременной спутницей изящного веера.

Во многих древнекитайских стихотворениях встречается упоминание веера. При династии Сун и Юань (960 –1368 гг.) предпочтение по-прежнему отдавалось круглым веерам, но одновременно появились новые – складные веера, тот самый вид, который пользуется популярностью по сей день. Первые складные веера появились в эпоху династии Северная Сун, а период настоящего расцвета складных веером – это династии Мин и Цин (1368 – 1911 гг.). Со времени династии Мин складные веера начинают широко использоваться сначала в императорском дворце, а затем и во всем обществе. Искусство вееров непрерывно развивается: появились изящные веера с золотой фольгой, их император дарил своим наложницам и отличившимся чиновникам. Так, в силу того, что веера пользовались популярностью в императорском дворце, а также благодаря искусству литераторов и художников они стали превращаться в изящные художественные изделия. В качестве материала для костяков вееров начали использовать золото, нефрит, слоновую кость, оправы из черепашьего панциря, рога зверей, сандал и бамбук. Литераторам очень полюбились веера с резными бамбуковыми костяками. Со времени династии Мин до сегодняшнего дня многие знаменитые мастера занимались резьбой именно на костяках вееров. Изображались горы, реки, цветы, птицы и звери, а также портреты. Искусная каллиграфия тоже стала непременной спутницей изящного веера.  Китайский веер в домеОдно из самых красивых средств коррекции Фэн Шуй. Правильно расположенные веера, привлекут много благоприятной ЦИ в Ваш дом. Веера бывают разных цветовых гамм и размеров. Цвета здесь не принципиальны, главное, что бы веера радовали глаз и навевали приятные мысли. Размер веера зависит от размера помещения, в котором Вы хотите его использовать. Огромный веер в маленькой комнате будет создавать слишком сильные завихрения Ци, это принесет беспокойство. А пара крошечных вееров в большом рабочем кабинете не привлечет достаточно Ци. Веера несут в себе энергию движения воздушных потоков, за которой движется ЦИ. Применяют в случаях:1. Если необходимо добавить ЦИ в место, где человек спит или работает. Вешают на стену недалеко от изголовья кровати (но не над самой кроватью, так как это может привести к бессоннице) или за спину работающего человека, под углом 45 градусов, направленные опахалом чуть вверх. 2. Если необходимо направить ЦИ в какое-нибудь помещение (чердак, подвал, комната за углом коридора). Вешают рядом с лестницей или в коридоре в соответствующем направлении.

Китайский веер в домеОдно из самых красивых средств коррекции Фэн Шуй. Правильно расположенные веера, привлекут много благоприятной ЦИ в Ваш дом. Веера бывают разных цветовых гамм и размеров. Цвета здесь не принципиальны, главное, что бы веера радовали глаз и навевали приятные мысли. Размер веера зависит от размера помещения, в котором Вы хотите его использовать. Огромный веер в маленькой комнате будет создавать слишком сильные завихрения Ци, это принесет беспокойство. А пара крошечных вееров в большом рабочем кабинете не привлечет достаточно Ци. Веера несут в себе энергию движения воздушных потоков, за которой движется ЦИ. Применяют в случаях:1. Если необходимо добавить ЦИ в место, где человек спит или работает. Вешают на стену недалеко от изголовья кровати (но не над самой кроватью, так как это может привести к бессоннице) или за спину работающего человека, под углом 45 градусов, направленные опахалом чуть вверх. 2. Если необходимо направить ЦИ в какое-нибудь помещение (чердак, подвал, комната за углом коридора). Вешают рядом с лестницей или в коридоре в соответствующем направлении.